プーアル生茶の価格を決める要因

プーアル生茶の価格を決める要因は大きく分けて

産地

樹齢

育て方

年代

ブランド(会社)

に分けられると思います。

まず、各々を詳しく考察していきたいと思います。

あと、ここではわかりやすくするため価格は日本円換算(1元=20円)で書きます

産地

産地は価格を決めるかなり大きな要因です。これはどのお茶でも似ており産地=ブランド名になっていると言っても過言ではないですね。

まず、プーアル茶の茶樹は後述する台地茶を除き全てが自然交配により生まれたものであり各地で微妙に品種が異なります。そのため、他のお茶に比べ産地による味の違いがかなり大きいと思います。

あまり細かい話は別記事にでも書くことにして

現在、高値になっている産地は

冰島老寨、困鹿山、曼松王子山、老班章、刮风寨、凤凰窝。。

このあたりの産地だと高値が付きます。

言ったことのある産地はこちらにまとめています。

ただ、難しいのは安い産地は高い産地に比べるとダメか?と言うわけでもないです。

当然、高い産地は全て品質は非常に良いので高くなったのですが、まだ注目されていない産地でも良いものはたくさんあります。

あと、難しくしている要因がまだありまして。。

同じ名前でも極端に値段が違うものも数多くあります。例えば「冰島」と書いてあっても200gで1000円くらいで購入できるものから50万円を超えるものも。。

これはなぜかと言いますと、

まず、各産地は「めちゃくちゃ広いです」

武夷岩茶などにも産地による名前(古井、牛欄坑、慧苑坑など)が併記されておりブランド名となっていることが多いです。武夷岩茶などはただ1つの山の小さな区切りにすぎないのですが、プーアル茶の産地は1つの産地で武夷山より広いとか言うのも普通にあります。

そのため、同じ冰島でも「核心地域」と「一応冰島と名乗れる地域」とで全然違います。

ちなみに、冰島の中でも冰島老寨と呼ばれる地域のさらに核心地域は端から端まで歩いてほんの10分もかかりません。そして、古樹の春茶の生産量はたった2~3トンです。

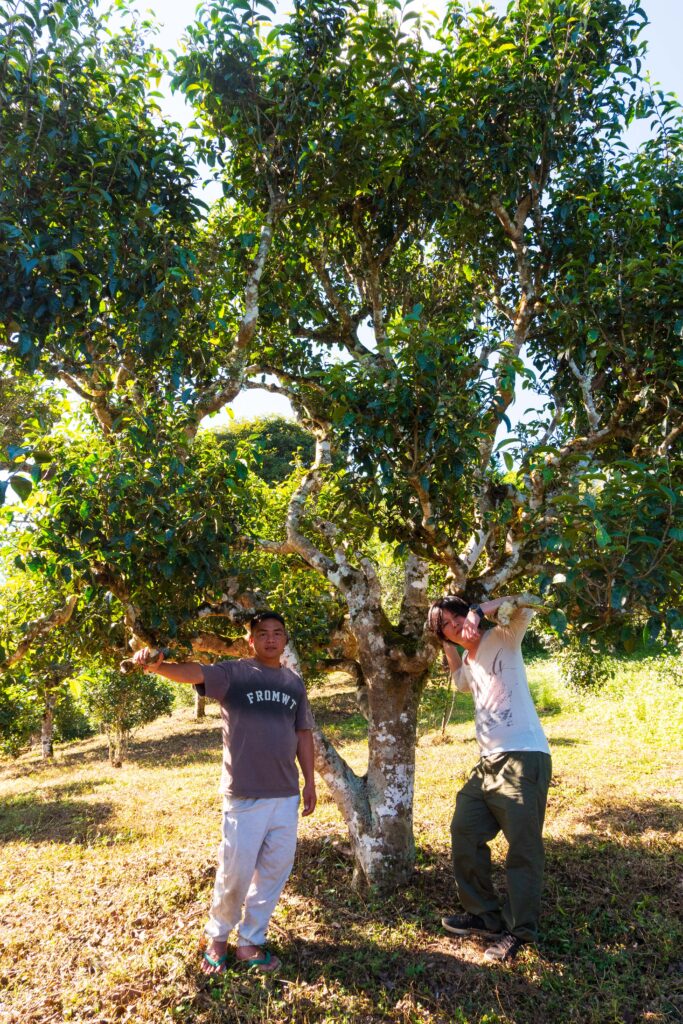

冰島老寨茶樹王

しかし、その周辺には広大な土地があり、そこで台地茶が大量に栽培されている様子を私は目撃しています。

冰島の台地茶

茶樹が全く似ても付かないというのは見ておわかりになるかと思います。

上の茶樹は自然交配で何百年も育ってきた茶樹。

下の茶樹は挿し木で育てられた品種化された樹齢数年の茶樹です。

このような違いがあるため同じ産地でもずいぶんと値段が違うのです。

樹齢

次に重要な要素はずばり樹齢でしょう。

同じ産地ならば一般的に樹齢が高い方が高価になります。

樹齢が高ければ高いほど、数が少ない(希少価値が高い)、今から増やすことができない、根っこが奥深くまで伸びており栄養がしっかり吸収される、茶葉が分厚く含まれる成分が多い、、等より味が良く煎持ちも良いとされています。

ここで、日本の皆様はいちばん驚かれるのですが樹齢が100年など当たり前。中には500年、1000年等の茶樹もあります。このような茶樹は大木で5~10mほどあり茶摘みも足場を使って行うなどおよそ日本人がイメージする茶摘みとは違います。

冰島老寨樹齢700年

値段は1キロ1000万円→と現地の方に聞いたのですがネット検索してみると188万元=3760万円みたいですね。。家が買える。。

賀開樹齢800年

値段は1キロ6万円

困鹿山樹齢1000年超

値段は1キロ50万円

ここでの分け方は結構人や会社によって違くて

1類・2類で分けることもあれば、古樹・大樹・小樹で分けることもあるようです。

私が行った農家の方々はほとんどが古樹・大樹・小樹で分けていました。

一般的には古樹は樹齢500年超、大樹が樹齢100~500年、小樹が100年

くらいな感じでした。ただ、やはり場所によってズレがあったりしており基準が定まっていません。

そのうち、お茶の分類と同じく基準が定められるときが来るかもしれません。

ただ、あくまで樹齢が高いほど値段が高くなるのは同じ産地であることが条件です。

例えば、冰島は樹齢が700年前後のものが最も高いですが、賀開などは800年のものがあります。

しかし価格は冰島の方が高いです。

それも結局は人気と生産量によると思います。

人気であり生産量が低いと値段が上がります

育て方

育て方も価格に大きな影響を及ぼします。

まず、大前提としてそこそこ名前の通った地域の核心茶区は昔ながらの育て方で茶樹を育てております。

昔ながらとは

農薬を使わない

化学肥料を使わない

肥料は、枯れ葉などの昔から認められている肥料のみ使用。

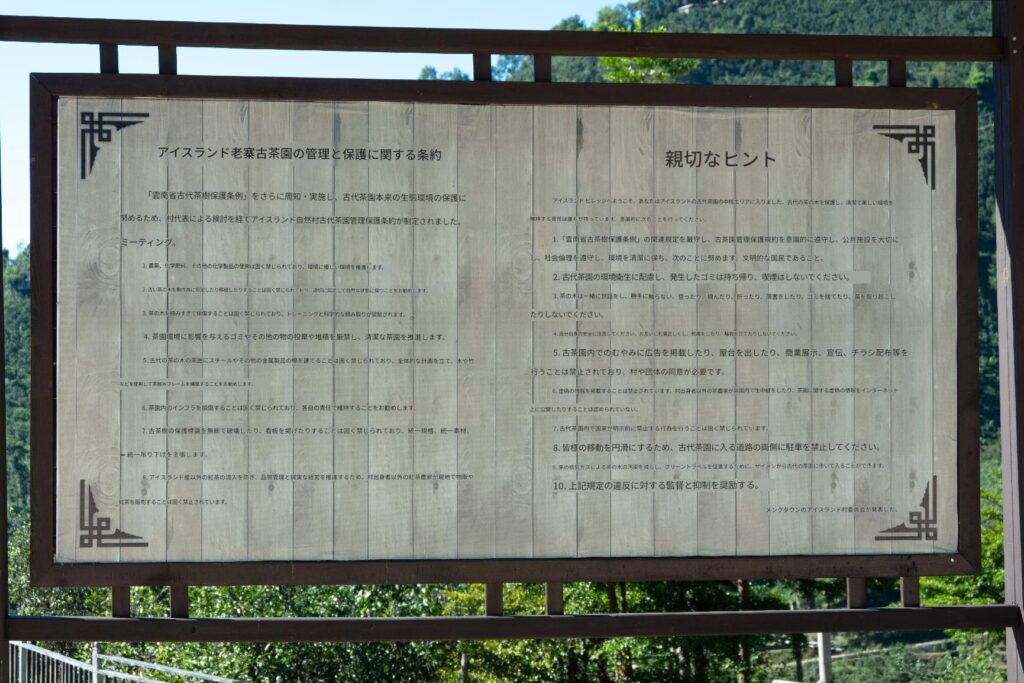

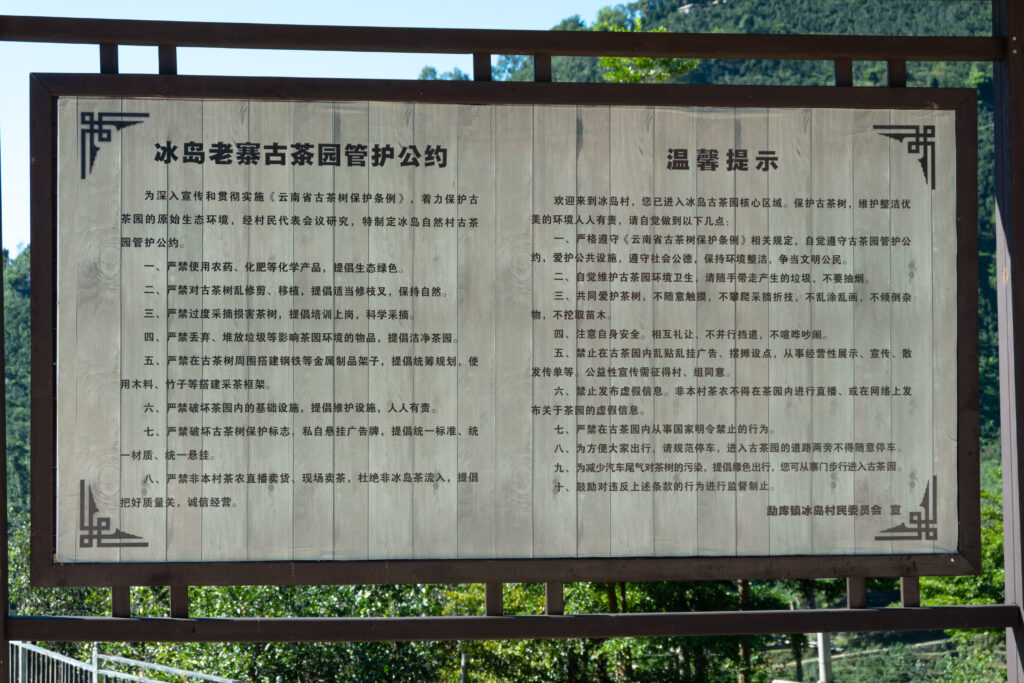

という感じです。まず核心地域には農薬・化学肥料の持ち込みすらできません。

また、茶摘みは年に2回だけ。何度も茶摘みすると茶樹が弱ってしまいます。その地域のトップの古樹では下手すると春以外の茶摘みができなかったりします。

冰島老寨の注意書きの日本語訳

厳しいところだと、金属などの足場を組むことさえできない地域もあります。

雑草などが生い茂り、たまに草刈りをする程度。そのような自然と一体の環境で育った茶樹が良いとされます。

樹齢500年の茶樹

雑草が生い茂った景邁の茶園

もちろん、そのような栽培方法では生産量が下がってしまうので必然的に値段が高くなります。

同じ地域でも、台地茶と呼ばれる新茶園では農薬や肥料を使った現代的な方法が行われています。

景邁の麓にある新茶園

茶葉は横に長く地面には雑草が生えていない。

上記は景邁の麓にあった新茶園です。なんとそこでも「景邁のお茶」として売られています(看板がありました)

新茶園では生産量を上げるため、年がら年中茶摘みが行われ、肥料や農薬もたくさん使います。

また、自然交配(種から育った)ではなく全て品種化された挿し木で育てられたため根もあまり深くありません。

そうなると価格は必然的に安くなり、また同じ地域なのでその地域の名前を出すことができます。

すると、地域の個性がほとんど無くみな同じような味になります。そのため、価格は安くなります。

高けりゃ良いって言うものではありませんが、大体、この地域の古樹茶の値段というのは年初に決まりますのでそれより極端に安いものはこのような台地茶が多いです。

年代

プーアル生茶独特の概念として年代を置くと価値が上がるというのがあります。

このページでも書いてあるとおり、プーアル生茶は酵素が完全に失活していないため年月が経つことで少しずつ熟成が起こり味が良くなっていきます(個人の好みもありますがここでは一般的な概念で言います)

特に上記のような自然栽培の樹齢が高い木でできたお茶は、成分が多いためそれだけ熟成により味が良い方向に進んでいきます。

これは、上記の「産地」「樹齢」「育て方」が一定の基準を満たしたお茶に限り、何が何でも価値が上がるわけではありません。(一時期は、何が何でも価値が上がると信じた人々によってプーアルバブルが起きました)

まあ、昔は現在のように細かい産地が書かれているわけではなく「臨滄」「易武」「布朗山」「无量山」などのザックリした分け方でしたが。

ただ、15年以上前プーアル茶は僻地のマイナー茶という扱いだったため割とテキトーな自然放置栽培になっていることが多く、意図せずに今の価値ある育て方になっているものがあります。

ともあれ、割と書いてある情報量が少ないためぱっと見の判別は難しいですが、良いものは年が経てば立つほど高くなっていくのはやはりあります。

当店では、付き合いのある上海の茶商より格安で分けていただいておりますが一般的には20年もので357g7~8万円、30年ものだと100万円近くの値段が付きます。

ただ、店によってニセモノとかが置いてある確率は結構あるので自分の舌に自信が無ければ信頼できる方から購入しましょう。。いくつかの店で、「あ!俺が仕入れたのと同じのがある!」と試飲させていただいたものの、味は全く違う酷いものであったと言うことは結構あります。。

ブランド

ブランドは価格を決める最期の要因だと思います。

勐海茶商・老同志・下关沱茶、、その辺は大昔よりお茶を生産しており、信頼があるため高額な傾向にあります。下关沱茶の冰島老寨なんか1枚で50万円とかあります。

ただ、個人的にはそこに魅力はあまり感じられません。もしかすると、いちばん良い区画を予約しているのかもですが安心料という以上の価値はない気がしています。

これらの茶商の魅力は70年代や80年代に作られたレシピ(勐海の7542や下关沱茶の8653など)だと思います。それらは一応台地茶なのですが30年前のお茶は普通に300万円とかします。

まぁ、ぶっちゃけるとブランド料の安心感が大きい気がしており、こっちにはあまり手を出しておりません。

まとめ

長々と書きましたが、価格は

第一条件 産地(有名産地)

第二条件 樹齢(100年以上)

第三条件 育て方(無農薬、伝統的栽培法)

第四条件 年代(古ければ古いほど高い)

第五条件 ブランド(勐海茶商・老同志・下关沱茶などは高い)

その順番で価格が変わっていくのかと考えています。

コメント